Le Kézako est une devinette. Celle-ci est un texte du poète andalou Ibn Shuhayd. Tu peux demander la solution en utilisant l’onglet « contact ».

Dans la nuit du 27 au 28 avril 711, Târiq ibn Zyâd et ses troupes débarquent sur les côtes ibériques. En juillet, la bataille de Guadalete marque la fin du royaume wisigoth.

Non pas que le Califat de Damas tienne particulièrement à conquérir ce territoire inconnu, que sépare du Maghrib al-Aqsâ, de l’Occident lointain, un bras de mer.

D’abord, en ce passé des jours, les arabes ne sont pas encore d’agiles marins. De plus, la conquête des terres de l’actuelle Tunisie les a véritablement « essorés ». Enfin, le calife omeyyade al-Walid ibn ‘Abd al-Malik défend toute reconnaissance de ces lieux, car elle demande « d’exposer les musulmans aux périls d’une mer aux violentes tempêtes ». En effet, contrairement à ce que racontent les snobs, la Méditerranée a des humeurs ombrageuses et, parfois, mortelles.

Pourtant, le conquérant du Maghreb, Mûsâ ibn Nusayr, connaisseur de la chose maritime, se laisse convaincre par le dynaste byzantin de Ceuta, le comte Julien.

Celui-là met à sa disposition des navires. Sans doute, des conseillers au service de Byzance mouvementent le comte, afin que les guerriers arabes ouvrent un nouveau front à l’extrême Occident. En effet, l’Empire caresse l’espoir qu’ils s’y occupent suffisamment pour oublier la conquête de Constantinople, qui les motive grandement.

Le comte Julien s’avère être un outil d’autant plus efficace au service des manigances byzantines, qu’il souhaite venger le viol de sa fille par Rodrigue, l’usurpateur wisigoth.

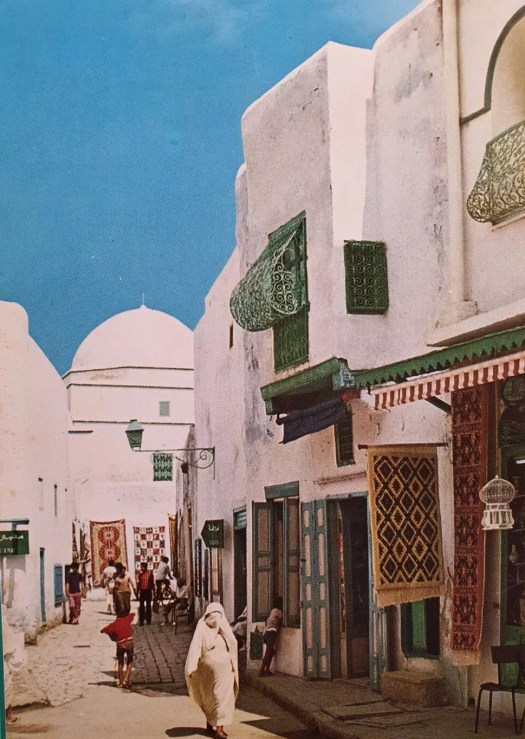

Ainsi naît sur les terres d’Europe une civilisation raffinée, établie sur d’abondantes richesses naturelles et géographiques.

En 992, à Cordoue, capitale du Califat omeyyade d’Occident, Abû ‘Amir Ahmad b.’Abd al-Malik Ibn Shuhayd vient au monde. Il est l’enfant d’une famille proche des rois ‘âmirides. Leur chute et les désordres qu’elle engendre influent sur son existence. Il assiste notamment au sac de Cordoue par les berbères en 1013.

Membre de l’élite andalouse, il apprécie les arts et goûte les plaisirs de l’existence. La paume large, comme le prescrit l’Islam, l’orgueil des antiques lignées arabes, et un penchant sans mesure pour le libertinage. On le dit plus attaché à sa coupe de vin qu’un oiseau à sa branche.

L’hémiplégie qui le frappe le conduit à l’ascétisme et au sommet de son art. Son agonie dure sept mois, au cours desquels il écrit ses poèmes les plus intimes et les plus remarquables, dont un poème où il évoque l’amour qu’il porte à ‘Amr, un éphèbe.

Avec plus de légèreté, et autant de talent, il est l’auteur de cette description poétique.

Sauras-tu deviner de quoi il s’agit ?

« Aussi noire qu’un Ethiopien, à la fois familière et sauvage, elle n’est ni faible, ni pusillanime, on dirait un morceau d’obscurité arraché à la nuit, grain noir doté par la nature d’une solidité à toute épreuve, point posé à l’encre, clou minuscule et ténébreux formé par le coeur d’une teigne. Elle boit en aspirant, et se déplace par bonds, se dissimule le jour, et voyage la nuit ; elle attaque sa proie en assenant un coup de lance douloureux, et ne fait nulle différence entre le sang des musulmans et celui des mécréants, qu’elle considère tous deux comme licites ; elle enfourche la fine fleur des cavaliers, et se pavane sur le dos des puissants ; elle se complaît dans les replis de riches costumes, aucune tenture ne l’arrête, et elle se rit des portiers ; elle s’abreuve aux sources les plus délectables de la vie, et se faufile à travers les fourrés les plus impénétrables, au feuillage frais et tendre ; aucun prince ne saurait la bannir, et la rage du jaloux contre elle n’a pas de prise, bien qu’il s’agisse de la plus vile des créatures ; c’est un fléau universel, et, volage, elle ne se tient pas à un seul logement […] »